Hercules

Über hundert Jahre für zwei Räder

Carl Marschütz,

Gründer der Hercules-Werke

120 Jahre Hercules

Hundertundzwanzig Jahre Hercules, das ist mehr als irgend ein herkömmliches

Firmenjubiläum. Diese 120 Jahre umfassen gleichzeitig die Zweiradgeschichte Deutschlands und sie bedeuten

weltweit, dass die Nürnberger Hercules Werke mit das älteste noch existierende und ununterbrochen produzierende

Zweiradwerk der Welt sind. Darum ist die Firmengeschichte auch ein kleiner Rückblick auf die Entwicklung der

Zweiräder, und es ist die Geschichte des Carl Marschütz, des Begründers der Nürnberger und

der Deutschen Zweiradindustrie. Schon seit altersher versuchte der Mensch, mit eigener Kraft sich schneller fortzubewegen

als ihn seine eigenen Beine tragen konnten. Die Erfindung des Rades, 5000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, gab die

Idee, aber es dauerte lange, sehr lange sogar, bis erst im 17./18.Jahrhundert sich die Ideen um das Zweirad zu

konzentrieren begannen. Viele versuchten sich, viele verzweifelten an der Idee. Viele wurden verlacht und verspottet,

einige wurden bewundert, wie der Baron de Sivrac, der 1790 ganz Paris mit seinem Reitpferdchen "Celerifer"

überraschte. Aber weder er, noch der Grazer Trexler mit seinem "Pirutsch" oder der Schweinfurter

Fischer wurden ernst genommen.

Drais und die Folgen

Erst am 10. Juli 1813 war es dann so weit, dass der Badische Forstmeister Freiherr Karl Friedrich Drais von Sauerbronn

in Mannheim seine "Laufmaschine" vorstellte und das Patent erhielt. Das Fahrrad war erfunden. Aber dem

armen Baron brachte seine Erfindung nichts ein, nur Hohn und Spott waren sein Lohn. Verarmt und vergrämt starb

er, bevor seine Umwelt die Tragweite seiner Erfindung in vollem Umfang begriff.

Doch so sehr auch der Baron verzweifelt war, seine Idee hatte gezündet. Vor allem im Ausland regten sich die

Geister, 1868 entstand in Paris die erste Fahrradfabrik der Welt. Der Gründer hieß Michaux und er war

es auch, der das erste Motorrad baute - mit einer Dampfmaschine angetrieben, da der Verbrennungsmotor noch gar

nicht erfunden war. Etwa zu dieser Zeit begab es sich, daß der 1863 als Lehrerssohn in Burghaslach bei Nürnberg

geborene und später in Fürth zur Schule gehende Carl Marschütz ein altes Holzfahrrad "System

Drais" geschenkt bekam. Von diesem neuen Fortbewegungsmittel war er fasziniert. Der Zufall wollte es, daß

durch Neumarkt, wo Marschütz mittlerweile in der Eisenhandlung und Ofenfabrik Goldschmidt als Volontär

tätig war, ein Engländer kam. Hoch zu "Stahlross" kam er und war auf der Fahrt von London nach

Wien.

Marschütz und die Begeisterung für eine neue Dynamik

In seiner Freude am Radfahren merkte Marschütz rasch, wie groß das Interesse an diesem neuen Sport war

und dass nur der hohe Preis der Velozipede eine rasche Verbreitung dieser Fahrzeuge bremste. Immer wieder dachte

er nach, wie man wohl den Preis senken könnte und immer klarer sah er als einzigen Weg, dass man hier in Deutschland

beginnen müsste, Fahrräder zu produzieren. Das war die Lösung und dieser Aufgabe stellte er sich.

Er, der 19jährige Volontär Carl Marschütz! Geholfen hat ihm dabei die Bekanntschaft mit dem Ansbacher

Mechaniker Eduard Pirzer, der in Nürnberg eine Werkstatt eröffnete. Diesen Fachmann brachte Marschütz

mit seinem Chef, Herrn Goldschmidt, in Verbindung, begeisterte beide für seine Idee und die erste Fahrradfabrik

Deutschlands, die späteren Express-Werke in Neumarkt bei Nürnberg, wurde gegründet. Bereits für

das Jahr 1882 wird in den Annalen verzeichnet, dass in diesem Jahr 20 Räder produziert wurden. Der Anfang

war also gemacht. Hier lernte der junge Marschütz, wie man Fahrräder baut. Sein Lehrmeister war ein englischer

Ingenieur, der den Betrieb leitete. Nachdem er sich auch das notwendige kaufmännische Wissen angeeignet hatte,

war es am 5. April 1886 so weit: er gründete seine eigene Velozipedfabrik.

Der Gewerbeschein vom 05. April 1886

120 Fahrräder im ersten Jahr

Diese neue Firma Marschütz & Co. etablierte sich zuerst in einer kleinen gemieteten Werkstatt in der Nürnberger

Bleichstraße. Zum Antrieb der vorhandenen 5 Maschinen diente ein 4-PS-Gasmotor. Beschäftigt wurden im

ersten Jahr 10 Arbeiter, die im Anfangsjahr bereits 120 Hochräder produzierten. Im Jahr 1887 schaffte man

186 Räder und 1888 stieg die Produktion gar auf 400 Räder, womit die Werksräume zu klein wurden.

Man übersiedelte in die Obere Fürther Straße Nr. 61 und die Firma hieß nun ab 15.2.1887 Nürnberger

Velozipedfabrik Hercules, vormals Carl Marschütz & Co.

Werksansicht Fürther Straße Nr. 61

Der erstmals auftauchende Markenname Hercules war, wie man sich erzählt, symbolisch für Kraft und Ausdauer

der Marschütz-Räder vom Volksmund geprägt worden. Und die Änderung des Firmennamens ergab sich

auch aus der Tatsache, dass der Bruder Heinrich Marschütz als kaufmännischer Leiter in die Firma eintrat.

Die Firma entwickelte sich weiter gut und Nürnberg selbst wurde mehr und mehr zum Mittelpunkt der deutschen

Zweiradindustrie.

Drei große Konkurrenten

Als erste Konkurrenz von Hercules entstanden bereits im Herbst 1886 die Victoria Werke. Mit Express hatten sich

so im mittelfränkischen Raum bereits 3 Fahrradfabriken konzentriert. Diese Entwicklung beobachteten die Engländer

sehr genau und bereits 1888 errichteten die englische Premier & Co. Ltd., London, in Nürnberg ein Zweitwerk,

das bis zur Übersiedlung nach Eger Fahrräder baute. 1894 begann die Herdfabrik Mars AG in Nürnberg-Doos

mit der Fahrradfabrikation. 1895 entstanden in Nürnberg die Sirius-Fahrradwerke, die bis 1899 produzierten

und 1896 gründete eine weitere englische Firma, die Triumph Cycle & Co Ltd., Coventry, ein Zweigwerk,

das dann 1897 in der Fürther Straße die Produktion aufnahm.

Bei Hercules ging es bergauf. Im Jahre 1889 wurden bereits 70 Arbeiter beschäftigt, die Zahl der Maschinen

stieg auf 45 und die Chronik verzeichnete, daß 800 Fahrräder im Jahr gebaut wurden. Und so positiv zeigten

sich auch die folgenden Jahre:

| Jahr | Beschäftigte | Maschinen | Prod. Fahrräder |

| 1890 | 85 | 54 | 1.000 |

| 1891 | 110 | 56 | 1.600 |

| 1892 | 135 | 63 | 2.400 |

| 1893 | 146 | 90 | 3.600 |

| 1894 | 170 | 97 | 4.700 |

...und erfolgreich durch die erste Krise.

Um 1900 setzte jedoch die erste schwere Krise in der Fahrradbranche ein. Zu viele Betriebe versuchten ihr Glück

im Fahrradgeschäft, und die Einfuhr billiger amerikanischer Räder verschärfte den Wettbewerb. Das

Hercules festen Boden unter den Füßen behielt, darüber lesen wir in dem Büchlein "Die

bayrische Fahrrad-Industrie" von R. Ritter von Paller, der schreibt: "... Die Ende der 90er Jahre über

die deutsche Fahrradindustrie hereingebrochene Krisis, welche schwere Opfer forderte, berührte die Nürnberger

Hercules Werke AG (so heißt die Firma seit 18. Juni 1900) kaum merklich. Dank der vorzüglichen Geschäftsleitung,

der großen Vorsicht in der Fabrikation und der alten anhänglichen Kundschaft gingen diese Krisisjahre

so gut vorüber, daß die Fabrik zu den wenigen deutschen Zweiradfabriken gezählt werden muss, welche

nie mit einer Unterbilanz arbeiteten...". Nein, Hercules hatte zu dieser Zeit sogar expandiert. Das gemietete

Werksgelände an der Fürther Straße 61 war zu klein geworden, ein neues Gelände, Fürther

Straße 191-193, wurde erworben, eine neue Fabrik gebaut und 1895 bezogen.

Marschütz war als aktiver Radfahrer gerade an den Themen der Technik besonders interessiert. Aus der Praxis

heraus erkannte er darum die Zukunft des Niederrades und bereits 1891/92 liefert er diese neuen Räder. Und

die Hercules-Fahrräder der damaligen Zeit zeigen, wie nach der günstigsten Form und Konstruktion gesucht

wurde. Marschütz erkannte aber auch rechtzeitig die Schwankungen der Branche und, dass die Fahrradbranche

zum Überleben auch andere Artikel in die Produktion nehmen musste, denn die Zeit im Jahr war zu kurz, in der

Fahrräder gekauft wurden. Darum war es zu jener Zeit um die Jahrhundertwende üblich, daß die Fahrradproduktion

im Spätherbst begann und bis Ostern, höchstens bis Pfingsten, anhielt. Dann wurden die meisten Arbeiter

entlassen und nur der sogenannte "Stamm" blieb im Werk.

Die Hercules-Rikscha!

Was die Erweiterung des Fertigungsprogramms anbelangte, so war es naheliegend, daß Hercules sehr bald mit

dem Bau von Dreirädern aller Art begann. Diese Fahrzeuge waren für den Transport leichter Güter

sehr gefragt und es gab die verschiedensten Modelle bis zu einer Personendroschke - einer Art "Rischka"

- und als Spezialität wurden auch Fahrräder zum Invaliden- und Krankentransport gebaut.

Aber auch branchenfremde Artikel wurden aufgenommen, denn es ging darum, Arbeit zu schaffen. Leider existiert keine

vollständige Zusammenstellung der Hercules-Zusatzartikel, denn in den Bombennächten ist das Hercules-Archiv

genauso wie das kleine Werksmuseum vollkommen ausgebrannt. Aus Überlieferungen wissen wir aber, dass z.B.1902

sogenannte Stauferbüchsen gefertigt wurden. 1904 kamen Hängelager für Riemenantriebe dazu. Dann

gab es Schraubenschlüssel-Sortimente, Fahrrad-Doppellenker, Kinderschlitten aus Stahlrohren (1909), fahrbare

Krankentragen und Tischchen für Krankenhäuser. Es wurden aber auch Stiefelputzmaschinen (1908), Gliederstreckapparate,

Stahlmöbel gefertigt und auch die Säbel der Kürassiere des Nürnberger Hausregiments der Chevaux

leger wurden bei Hercules geschliffen: Außerdem war dem Werk von 1905 bis 1936 eine Sonderabteilung für

isolierte Leitungsrohre (die sogenannten Bougier- Rohre) und die diversen Verteilerdosen für elektrische Leitungen

angeschlossen. Aber auch Rüstungsmaterial musste Hercules im Ersten Weltkrieg fertigen, z. B. Radkufen für

Geschütze, Steigbügel für die Kavallerie und Klemmbolzen für die Artillerie.

Das Werk selbst war natürlich mit der technischen Entwicklung stets mitgewachsen. Den Antrieb aller Maschinen

(1908 waren es bereits stolze 213 Stück) übernahm eine 180 PS-Kondensations-Dampfmaschine und auch eine

60-PS-Reserve-Dampfmaschine stand zur Verfügung. Beide wurden von zwei Cornwallkesseln mit zusammen 250 m²

Heizfläche gespeist. Die Kraftübertragung erfolgte elektrisch durch Gruppenantrieb. Jede einzelne Maschinengruppe

konnte durch Elektromotore ein- und ausgeschaltet werden. Außerdem waren Akkumulatorenbatterien vorhanden,

die z.B. bei Überstunden einzelner Abteilungen ohne Mithilfe der Dampfmaschinen den Betrieb aufrecht erhalten

konnten. Übrigens, das ganze Fabrikterrain umfasste im Jahr 1908 insgesamt 17.670 m², wovon 7.345 m²

bebaut waren.

Das erste Hercules-Auto: umweltfreundlich!

Im Jahre 1898 überraschte Hercules die ganze Branche, als das erste Vierradfahrzeug, eine viersitzige Elektro-Chaise,

vorgestellt wurde. Dieses erste Hercules-Auto war 40 km/h schnell und konnte mit einer Batterieladung 40 km weit

fahren. Dann mussten über Nacht die Batterien wieder aufgeladen werden. Auch aus heutiger Sicht war dies eine

großartige technische Leistung.

Hercules-Electro-Chaise (1898)

Und dann das Motorrad, der erfolgreiche Start in eine neue Bewegung.

Ja, und dann kam das Motorrad. Natürlich konnte Marschütz an dieser neuen Idee nicht vorübergehen,

um so mehr, als sein Konkurrent, die Victoria-Werke, gleichfalls an so einem hochmodernen Gefährt bastelten.

Im Jahre 1904 war es dann soweit, daß beide Firmen ihre Prototypen vorstellten und ab 1905 wurden Motorräder

in Nürnberg serienmäßig gebaut.

| Jahr | Beschäftigte | Maschinen | Produktion | Dividende |

| 1895 | 190 | 112 | 4.100 | - |

| 1896 | 250 | 120 | 6.500 | - |

| 1897 | 340 | 115 | 8.000 | 16% |

| 1898 | 260 | 146 | 7.200 | 16% |

| 1899 | 220 | 147 | 6.500 | 12% |

| 1900 | 190 | 150 | 6.300 | 8% |

| 1901 | 195 | 159 | 6.600 | 4% |

| 1902 | 200 | 163 | 7.200 | ohne Unterbilanz |

| 1903 | 240 | 170 | 9.000 | 4% |

| 1904 | 220 | 182 | 8.100 | 8% |

| 1905 | 255 | 191 | 9.800 | 12% |

| 1906 | 270 | 204 | 2.000 | 12% |

| 1907 | 276 | 250 | 14.600 | 12% |

| 1908 | 220 | 213 | 13.000 | 10% |

Dieses Hercules-Motorrad war mit einem belgischen FN-Motor ausgerüstet, hatte eine Leistung von 4,5 PS, Magnetzündung, Spritzvergaser und Keilriemenantrieb. In Folge wurden auch deutsche Fafnir-Motoren eingebaut und schon damals entschied man sich, daß Hercules selbst keine Motoren bauen wollte, sondern sich lieber nur auf das Fahrwerk konzentrierte und entsprechende bewährte Motoren dem damaligen großen Angebot nach Leistung und Qualität wählte. All die Jahre wurde diese Entscheidung beibehalten.

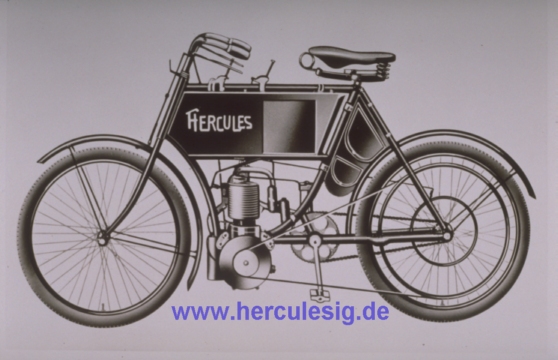

Das erste Hercules Motorrad Modell 1905

Parallel zur technischen Entwicklung des Werkes ist auch der wirtschaftliche

Aufschwung zu sehen. Eine kleine Statistik zeigt, was der bereits zitierte Ritter von Paller über die Hercules-Entwicklung

zu berichten weiß. Deutlich zeichnen sich die Schwankungen ab, denen die Zweiradbranche schon immer unterworfen

war. Geschäftsberichten kann aber entnommen werden, dass z. B. im Geschäftsjahr 1911/12 ein Bruttogewinn

von 484.547,- Mark ausgewiesen wurde. Und im Bericht über 1914/15 wird von einem neuen Fabrikneubau auf dem

gegenüberliegenden Gelände an der Adam-Klein-Straße berichtet. Ein Neubau für die LKW-Fertigung!

7000 Mark für einen Brummi

Ja, Hercules baute LKW's bereits seit 1908. Begonnen hat es mit einem leichten Lastwagen bis 1250 kg Nutzlast,

der als Stadtfahrzeug konzipiert war. Laut einem erhaltenen Angebotsschreiben aus dem Jahre 1909 war der LKW mit

einem 2-Zylinder-Motor von 14 PS ausgerüstet, der eine Höchstgeschwindigkeit von 18 - 20 km/h brachte.

Gekostet hat dieses Modell übrigens 7000 Mark und der Mehrpreis für Doppelzündung, also Magnet und

Batterie, betrug 200 Mark. Bald folgte ein schwereres Modell für 3000 - 4000 kg Nutzlast und dann wuchs der

LKW-Bau zu einem wichtigen Nebenzweig des Unternehmens. Fahrräder waren und blieben aber in all den Jahren

stets das Hauptprodukt.

Wie sich der Bau von Lastwagen ausweitete, zeigt nicht nur der Neubau der bereits erwähnten Halle, sondern

vor allem die Preisliste 111 aus dem Jahre 1916. Nicht weniger als 6 Grundmodelle mit Motoren zwischen 22 und 44

PS und einem Ladegewicht von 1500 bis 5 000 kg waren im Angebot. Auf diese Chassis wurden entsprechend den Käuferwünschen

die Karosserie-Aufbauten montiert. Die genannte Preisliste zeigt bebildert 36 verschiedene Ausführungen als

Beispiele auf. Es gab Variationen für alle Wünsche und alle Zwecke. Selbst für die Königlich

Bayerische Post lieferte Hercules Lkws. Auch spezielle Sanitätsautos waren im Programm.

Der Motorrad-Boom der 20er und 30erJahre

Hercules Lkw Modell 1908

Krieg und Inflation wurden gut überstanden. Die Auslastung mit

diesen Produkten war die Erklärung dafür, dass Hercules erst spät wieder mit dem Motorradbau begann.

In den späten 20er und 30er Jahren erlebte Nürnberg und seine engste Umgebung einen wahren Motorradboom,

den auch Hercules für sich nutzen konnte. Zu den bereits genannten Nürnberger Motorrad-Firmen waren die

Zündapp-Werke und die Ardie-Werke gekommen. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Dem Buch von Erwin Trakatsch

kann man entnehmen, dass in diesen Jahren nicht weniger als 43 Firmen in und um Nürnberg mit dem Bau von Motorrädern

beschäftigt waren! Diese Neugründungen hielten sich oft nicht länger als ein bis zwei Jahre. Die

Namen der Firmen sind längst verklungen. Wer kennt schon Namen wie ABAKO, ASTORIA, ENAG, EPA, ERKA oder ERMAG?

Und so ging es weiter im Alphabet bis ZIEJANU, einer Firma, die z.B. 1924 begann und 1926 die Fabrikation wieder

einstellte. Hercules begann mit dem Motorradbau wieder 1929 und wiederum auf der Basis des "Konfektionärs",

d.h., dass Hercules weiterhin nicht daran dachte, eigene Motoren zu entwickeln. Es gab eine ganze Palette hervorragender

"Einbaumotoren", unter denen man ganz nach Wunsch wählen konnte. Um so intensiver widmete sich aber

Hercules den Fahrwerken und so entstanden Jahr für Jahr neue Modelle, die allgemein großen Anklang fanden

und die auch heute noch, wie z. B. im Rückblick der bekannt kritischen Fachzeitschrift "Das Motorrad"

als "Glanzstücke des deutschen Vorkriegs-Motorradbaues" bezeichnet werden.

Die ersten Motoren von Sachs

All diese Modelle waren mit den besten und bewährtesten Motoren ausgerüstet. Namen wie JAP, VILLIERS,

COLUMBUS, BARK. MOSER, KÜCHER,JLO waren selbstverständlich und dann ab 1930 natürlich Sachs-Motoren

aus Schweinfurt. 1933 gab es aber noch etwas ganz anderes - den dreirädrigen "Motorradwagen" mit

200 cm³ ILO-Motor, 5,5 PS und Hurth-4-Gang-Getriebe mit Schnellgang und Rückwärtsgang. Ein Dreiradwagen

also, für 2 Personen, Höchstgeschwindigkeit 51 km/h - und was ganz wichtig war - steuer- und führerscheinfrei!

Verweilen wir aber erst noch bei den stärkeren Motorradmodellen, mit denen Hercules so sehr an der Geschichte

des deutschen Motorradbaues beteiligt war. In all den Jahren entstanden mit den genannten "Einbaumotoren"

neue prächtige Motorradmodelle, die zu Ihrer Zeit einen hervorragenden Namen hatten und deren Qualität

hochgeschätzt wurde. Bevorzugt war natürlich die damals steuerfreie Klasse bis 200 cm³. Aber auch

Modelle der 250-, 350- und 500 cm³-Klasse standen im Angebot. Leider sind komplette Listen mit all den notwendigen

technischen Angaben nicht mehr erhalten - sie verbrannten wie das Werk in den Bombennächten des Zweiten Weltkrieges.

Lesen wir, was Dr. H. Krakowizer in seinem Buch "Motorräder" (erschienen 1981 im Verlag Welsermühl,

Wels-München) gerade über diese Zeit sagt: " ... Anfang der 30er Jahre, als die Klasse bis 200 cm³

zur Ankurbelung der Wirtschaft steuerfrei wurde, gab es natürlich bei Hercules auch noch größere

Modelle, mit den steuerfreien 200-cm³-Maschinen insgesamt vier, je eines mit sv- und ohv- JAP-Motor, je eines

mit 2- Takt-Motoren von Villiers und Bark. Dann kamen noch größere 250 cm³-, 350 cm³-Bark

und 200- bis 500 cm³-JAP-Modelle hinzu. Auch solche mit kopfgesteuerten Sport- und Renn-Motoren sowie ein

Halbliter-sv-Modell mit Küchen-Motor. Mit 173 und 198 cm³ Hubraum gab es auch ohv-Modelle mit dem Schweizer

Moser-Motor. Alles zusammen eine Typenvielfalt, die nicht lange durchgehalten werden konnte und bald dem Motorfahrrad-Programm

mit Fichtel & Sachs-Motoren wich...".

Das große Programm

1935 stellte Hercules anläßlich der Berliner Automobil- und Motorradausstellung das folgende Programm

vor: In der Motorfahrradklasse mit 98-cm³-Fichtel & Sachs-Motor je ein Herren- und Damenmodell. Das erstere

mit einer kräftigen Parallelogramm-Gabel, das letztere mit einer Pendelgabel. Führerscheinfreie und steuerfreie

Modelle unter 200 cm³ gab es mit 2-Takt-Motoren von Bark mit angeblocktem 3-Gang-Getriebe in zwei Ausführungen

und ebenso mit Bark-4-Takt-Motoren und Kette im Ölbad, jedoch schon mit 3-Gang-Getriebe versehen. Das Gewicht

wurde mit 120 kg beziffert, die Höchstgeschwindigkeit mit 96 km/h. In der 350-ccm-Klasse gab es ebenfalls

zwei Geländesportmodelle, wie man damals jene Motorräder nannte, die hochgezogene Auspuffrohre aufwiesen.

Eines dieser mit Columbus-Motoren versehenen 350er Modelle hatte ein 3-Gang-Getriebe mit "Schwertschaltung",

wie man die Handschaltung auch nannte. Das andere war mit einem fußgeschalteten 4-Gang-Getriebe ausgerüstet.

In der Halbliterklasse wurde nunmehr ein seitengesteuertes Modell mit Küchen-Motor gezeigt.

|

|

|

|

Hercules Liliput, 1936, mit 98 cm³ Sachs-Motor |

Hercules S 200 mit 350 cm³ OHV-Motor, 1935 |

Und die legendäre Saxonette

1938 gab es bei Fichtel & Sachs einen neuen Motoren-Schlager: die Saxonette. Das war ein nur 60 cm³ großer 2-Takt-Motor, der zusammen mit der Torpedo-Freilaufnabe in das Hinterrad eines normalen Fahrrades integriert war. Man konnte damit jedes stärkere Ballonrad motorisieren. Ein komplettes Hinterrad mit Saxonette-Eingangmotor wog ca. 14,5 kg und das ganze damit motorisierte Fahrrad etwa 35 kg. Die Leistung der Saxonette betrug 1,2 PS, was für ein Tempo von 30 km/h reichte. Auch die unumgängliche Kupplung war in diesen "Naben-Motor" mit eingebaut und überdies lieferte die Zünd-Lichtanlage auch genügend Strom für die Fahrradbeleuchtung.

Krieg und Emigration

1939 wurde das Hercules-Programm, das sich inzwischen ausschließlich auf Motorfahrräder und Kleinkrafträder

beschränkte, durch ein neues 125er Modell (3,5 PS) ergänzt, mit dem Fichtel &Sachs eben noch auf

dem Markt kam, bevor der 2. Weltkrieg ausbrach. Vorher aber noch, 1938, musste Carl Marschütz sein Werk, Nürnberg

und Deutschland verlassen. Er war Jude, sein Werk wurde "arisiert" und ihn selbst verschlug es nach Kalifornien.

Von dort aus nahm er noch regen Anteil am Wiederaufbau "seines" Werkes, meldete sich in diversen Briefen

an Fachzeitschriften zu Wort und verstarb in Los Angeles am 19. April 1957 im 94. Lebensjahr. Fern der Heimat hat

Carl Marschütz die Augen für immer geschlossen, aber sein Herz hing, trotz aller bitteren Erfahrungen,

an Deutschland, an Nürnberg. Als letzten Wunsch hat man seine Urne in Nürnberg in aller Stille an der

Seite seiner Gemahlin auf dem Westfriedhof beigesetzt. Die Fürther Firma Dr. Carl Soldan erwarb 1941 den Besitz,

1944 wurde die Hercules AG in die Nürnberger Hercules Werke GmbH umgewandelt. Mit dem Krieg begann eine furchtbare

Zeit und sie endete mit einem zerstörten Deutschland, einem ausgebrannten Nürnberg, und auch die Hercules-

Werke waren zu 75% vernichtet. Bombardiert, ausgebrannt und letztlich ausgeplündert stand nur noch ein Torso

des Werkes da. Aber es gab Menschen, die das Inferno überlebten. Menschen, die an die Zukunft glaubten, die

arbeiten wollten, um zu überleben. Und es gab eine Geschäftsleitung, die Ziele setzte, den Glauben stärkte

und die Möglichkeit zum Wiederaufbau schuf.

Ein Anfang mit "Wasserwagen" und Molkereigeräten.

Das Erbe, das man 1945 vorfand, war erschreckend. 75 % Kriegsschaden durch 4 Bombentreffer und Phosphorkanister.

Kein Quadratmeter heiles Dach. Überall nur Schutt, verkohlte Balken, eingestürzte Mauem, verschüttete

Maschinen. Ein Chaos!

Und trotzdem wurde begonnen - mit 30 Mann. Zuerst musste der Schutt beseitigt werden, dann wurden Maschinen freigeschaufelt,

Wände neu errichtet, Decken eingezogen, Dächer aufgesetzt. Und dann wurde nach Arbeit gesucht, um die

Mitarbeiter zu bezahlen. So fing man an, Fahrräder zu reparieren. Ja, und man baute sogar Geräte für

die Dentalindustrie. Man baute "Wasserwagen" zum Transport von Wasser, das Wasserleitungsnetz der Stadt

war ja ebenfalls schwer beschädigt worden. Man suchte und suchte nach Arbeit, und man hatte Glück. Man

bekam die Genehmigung der Besatzungsmächte für die Fertigung von Molkereigeräten und man bekam für

dieses so lebenswichtige Gut die notwendigen "Eisenscheine", die den Materialeinkauf erst ermöglichten.

Diese Molkereigeräte wurden übrigens bis in das Jahr 1950 bei Hercules gefertigt. Hercules arbeitete

wieder, konnte Menschen einstellen und konnte seine Leute bezahlen. Der erste Silberstreifen zeigte sich am Horizont,

wenn auch bis dato die Amerikaner als Besatzungsmacht immer noch keine "Eisenscheine" neu für Fahrräder

übrig hatten. Fahrräder, das waren für die motorisierten Amerikaner damals nur Spielzeuge, dafür

hatte man keine Eisenscheine übrig.

Demontage und Zwangsverwaltung

Trotzdem, man war bei Hercules optimistisch, bis auf einmal das Unfaßbare eintraf. Für Hercules war

im Zeichen der Wiedergutmachung von der Besatzungsmacht die Totaldemontage angeordnet worden! Ein englischer Captain

überbrachte die Schreckensnachricht. Das hieß also, daß die so mühsam geborgenen Maschinen

beschlagnahmt wurden und in das Ausland gebracht werden sollten. Hercules sollte als Firma ausradiert werden. Sollte

all die Mühe umsonst gewesen sein? Zum Glück gelang es in zähen Verhandlungen, das Urteil auf "Teildemontage"

abzumildern. Da waren aber die wichtigsten Maschinen bereits in das Ausland gebracht worden. Sowohl diesen Schlag

wie auch die zwischenzeitlich angesetzte "Zwangsverwaltung" haben die Hercules-Leute verkraftet. Im Gegenteil,

der Aufbauwille wurde nur noch mehr gesteigert und da sich in allen Teilen Deutschlands diese unbändige Kraft

rührte, zeigte es sich bald, daß man Rohre, Bleche, dies und das gegen "Eisenscheine" kaufen

konnte. Und "Eisenscheine" blieben zum Glück bei geschickter Disposition aus der Milchkannenfertigung

übrig. Langsam, ganz langsam hatte man Material beisammen, um mit der Fahrradfertigung zu beginnen. Die ersten

Nachkriegsräder bei Hercules waren allesamt in brauner Farbe gehalten, denn auch diese Farbe blieb von den

Milchkannen übrig. Aber es gab wieder Hercules-Fahrräder - die Produktion lief an!

Im April 1950 berichtete die "Fränkische Tagespost" über Hercules und verzeichnete mit Erstaunen

die Tatsache, dass der Betrieb zwei Jahre nach der Währungsreform 400 Menschen beschäftigte gegenüber

250 vor dem Kriege. Und es wird noch besonders hervorgehoben, dass ein Viertel davon Heimatvertriebene waren. Diese

genaugenommen 257 Beschäftigten, davon 66 Angestellte, waren in dem Rechnungsjahr 1937/38 bei Hercules tätig.

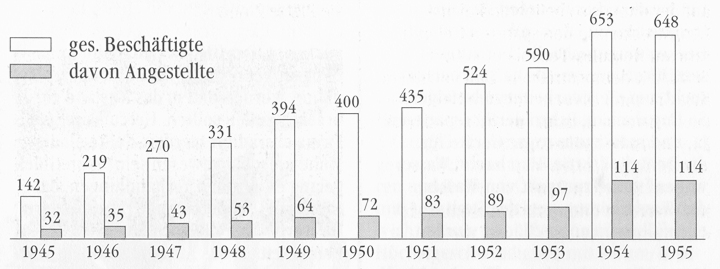

Die nachfolgende Statistik zeigt, wie sich die Nachkriegsentwicklung in der Beschäftigtenzahl wiederspiegelte:

Das Auto kommt

Das sind die Zahlen, die die Nachkriegs-Hochkonjunktur der Zweiradindustrie einschließen. Dann änderte

sich das Bild. Das Zweirad war nicht mehr so gefragt, das Auto kam in Mode und der Verkaufsslogan für Fahrräder

"Auf zwei Rädern bleibt man jung" war noch nicht aktuell. Wie schon öfter in der Geschichte

war der Fahrradboom gebrochen, eine Krise setzte ein, die viele Firmen erfaßte - nicht aber Hercules. Ganz

im Gegenteil! Gerade jetzt zeigte sich, wie grundsolide das gemeinsame Konzept Hercules-Sachs geplant war und wie

weit die gemeinsame Zusammenarbeit beider Firmen gediehen war. Und noch etwas zeigte sich: die mustergültige

und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Handel und den beiden Firmen trieb Früchte. Hercules blieb

auf Erfolgskurs.

Hercules und Sachs

Die Partnerschaft Hercules-Sachs begann bereits im Jahre 1905, als Geheimrat Ernst Sachs die Torpedo-Bremsnabe

erfand und für eine Revolution im Fahrradbau sorgte. Diese Zusammenarbeit wurde wesentlich ausgeweitet, als

1930 Fichtel & Sachs in den Motorenbau einstieg; gerade der 98 cm³-Motor gab das Startzeichen für

die immer enger werdende Zusammenarbeit. Wie jeder Motor verlangte er einen geschulten Kundendienst und eine fachkundige

Händlerschaft. Gemeinsam mit Sachs wurde eine vorbildliche Händlerschulung organisiert, und auf breiter

Basis wurden Fahrradhändler zu Sachs-Kundendienststellen, die für einen mustergültigen Sevice sorgten.

Der Hercules-Fahrer war in ganz Deutschland, ja in ganz Europa, engmaschig technisch betreut - ein Verkaufsargument,

das nicht zu überbieten war, umso mehr, als die hohe Qualität der "Saxer" weltweite Anerkennung

gefunden hatte. In Deutschland entstand eine Verkaufsorganisation, die mit mehr als 3000 Vertragshändlern

das ganze Bundesgebiet erfaßte. Der Kontakt zwischen dem Werk und den Vertragshändlern war so eng, daß

man mit Recht von der "Hercules-Familie" sprach. Diese enge Zusammenarbeit, ja diese Partnerschaft, brachte

beiden Teilen größten Nutzen und Erfolg. Der Begriff "Marketing" war damals fast noch ein

Fremdwort, aber was man aus Sach- und Fachkenntnis alles plante und in enger Zusammenarbeit mit der Technik sowohl

in Schweinfurt, wie in Nürnberg, Jahr für Jahr auf den Markt brachte, entsprach so sehr den Marktanforderungen,

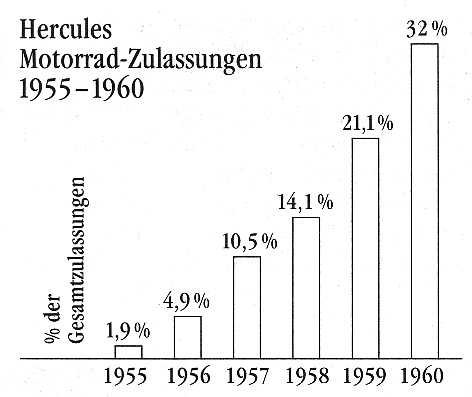

dass der Erfolgskurs für Hercules und auch Sachs vorgezeichnet war. Wie diese Entwicklung verlief, zeigt sehr

deutlich die Graphik der Jahre 1955 bis 1960, als es doch in Deutschland zeitweilig noch 35 Motorradhersteller

gab.

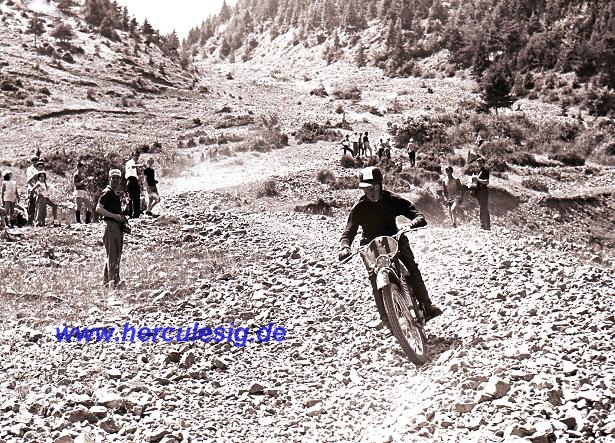

Sporterfolge auf der Langstrecke und im Gelände

Zu diesem Erfolg trug das Engagement im Geländesport bei. Vor dem Krieg war es der Name Kahrmann-Fulda, der

Deutscher Straßenmeister auf Hercules mit 250 ccm-JAP-Motor wurde. Dann waren es die Geländefahrer Geffers

- Berlin, Grenz - Nürnberg und viele andere, die auf der damals so beliebten Reichs-Langstrecke und den späteren

Geländefahrten Hercules-Technik und Zuverlässigkeit demonstrierten. Und nach dem Krieg begann es zuerst

mit den Deutschlandfahrten und dann ging es ins Gelände. Die Deutsche Geländemeisterschaft wurde ausgeschrieben,

2- und 3- Tage-Fahrten gab es in Deutschland, Italien, in Österreich und natürlich alljährlich die

Internationalen 6-Tage-Fahrten.

Sonntag für Sonntag waren sie unterwegs, die Werks- und die Privatfahrer, und sie zeigten nicht nur das eigene

Können, sondern auch die Zuverlässigkeit und das Leistungsvermögen der Hercules-Maschinen und der

Sachs-Motoren.

Die Erfolge dieser Jahre aufzuzählen, überschreitet den Umfang dieser Dokumentation. Als kleines Beispiel

soll aber wenigstens herausgestellt werden, dass z. B. im Jahre 1964 die 222 Hercules-Werks- und Privatfahrer nicht

weniger als 1049 Gold-, 151 Silber- und 58 Bronzemedaillen errangen. 1960 war Hercules bei der Internationalen

6-Tage-Fahrt das einzige Fabrikat, das alle 16 gestarteten Fahrer ohne Ausfall ins Ziel brachte. Bei den Six Days

auf der Isle of Man war Hercules unter 86 gestarteten Mannschaften die einzige, die den goldenen Mannschaftspreis

der FIM errang. Hercules-Fahrer waren sowohl beim Gewinn der Trophy, als auch der Silbervase beteiligt, und bei

der so gefürchteten 3-Tage-Fahrt in Bergamo gewann Hercules sowohl den Mannschaftspreis, als auch den Absolutsieg

aller Klassen. Ja, selbst bei der schwersten Motorradveranstaltung der Welt - der Baja Mexicana in den USA - waren

Hercules-Maschinen (unter dem Exportnamen DKW) drei Jahre hintereinander nicht nur Klassensieger, sondern errangen

auch im Gesamtklassement 1971 die Plätze 2 und 5!

Heinz Brinkmann errang bspw. 1964 mit einer K 50 GS den Gesamtsieg bei der Valli Bergamasche

Das waren Sporterfolge, die nicht nur für Schlagzeilen in der Sportpresse sorgten. Diese Erfolge waren gleichzeitig die Bestätigung der Hercules- und Sachs-Qualität. Darum wurde die Betreuung der Fahrer von Hercules und Sachs gemeinsam durchgeführt. Der Hercules-Sachs-Sportpokal war ein Wettbewerb, der von den Fahrern höchsten Einsatz forderte. Dafür gab es für die Privatfahrer nicht nur Pokale, sondern auch beachtliche Geldpreise und unter besonderer Bestimmung das Hercules-Sachs- Sportabzeichen - ein Auszeichnung besonderer Art. Hercules-GS-Maschinen wurden übrigens ab 1961 serienmäßig hergestellt und aus dem Hercules-GS-Modell entstand auch die "Military" - das Krad der Bundeswehr.

Eine ausführlichere Abhandlung über die Hercules/Sachs-Geländesportgeschichte

von 1955 bis 1983 findet sich auf der Homepage der SFM GmbH (vormals Sachs-Bikes, Nürnberg).

Die berühmte Zerreißprobe

All diese Sporterfolge waren ein ganz wesentlicher Teil der Hercules-Werbung, wie überhaupt Hercules in der

Öffentlichkeitsarbeit vor allem aktionsbezogene Aussagen in den Vordergrund stellte. So z.B. die damals (1952)

so populäre "Zerreißprobe": Von Journalisten wurde der laufenden Fertigung ein Fahrrad entnommen

und mit 2 Haken sozusagen als Kupplung zwischen eine Lokomotive und 8 vollbeladenen Waggons gehängt. Mühelos

widerstand der Rahmen dieser Belastung. Erst als ein sogenannter Bremsschuh die rollenden Waggons jäh stoppte

und die Lokomotive weiterzog, dehnte sich das Überrohr des Rahmens und riß, ohne dass die Lötung

der Muffen nachgab. Eine plausible Demonstration der Hercules-Rahmenlötung. Und um zu zeigen, wie genügsam

Hercules-Mopeds mit Sachs-Motoren waren, fuhr man mit einer Tankfüllung gleich durch 4 Länder, und zwar

von Lindau über Österreich nach Liechtenstein und über die Schweiz wieder zurück. Ab 1953 begann

Hercules mit Mopeds. Sie wurden immer aktueller und Victoria und NSU waren die großen Vorbilder. Leider konnte

Sachs anfangs noch keinen passenden Motor liefern. Da ergab sich eine Zusammenarbeit mit Zündapp, die einen

Motor anboten. Triumph schloß sich an und Hercules baute für alle drei Firmen die Fahrzeuge.

Seit 1963: Sachs-Tochter

Ein Meilenstein in der Geschichte von Hercules war der Zeitpunkt, da Fichtel & Sachs sich entschloß,

das Unternehmen zu kaufen. Ganz ohne Probleme war das Vorhaben aber nicht - vor allem mit Rücksicht auf all

die anderen Firmen, die Sachs-Motoren einbauten. So kaufte Sachs über die Schweizer Holding-Firma Kurotag

1963 die Nürnberger Hercules Werke und ein neuer Abschnitt des Werkes begann - die Zusammenarbeit wurde noch

enger und der Hercules-Erfolgskurs noch steiler. Es war die Zeit der Mopeds und Mokicks, dann der Kleinkrafträder

und ab 1965 gab es die führerscheinfreien Mofas. Das Motorradprogramm dieser Jahre stützte sich auch

weiterhin noch auf die 98 ccm-Modelle mit und ohne Kickstarter. Erfolgreich war das Modell mit dem 150 cm³-Sachs-Motor

und dann bekam die so erfolgreiche Hercules K 100 ihre Nachfolgemodelle. Die 175 ccm-Maschinen gab es mit Kickstarter

und auch mit elektrischem Anlasser, und nach wie vor gab es den Hercules-Roller R 200.

Urmodell einer großen Baureihe: K 50

Umzug in die Nopitschstraße

1962 kam der Sachs 50 S-Motor mit 5 Gängen und 4,5 PS auf den Markt und Hercules baute das Erfolgsmodell,

die K 50, mit dem das Werk seine Position festigte. Als 1965 die Mofas in Modellen, da war es wieder einmal so

weit - das Werk war zu klein geworden. Man dachte an einen Neubau, ein entsprechendes Areal war in Fürth gefunden.

Da ergab sich für Sachs und Hercules eine andere Chance. Die Zweirad Union, die die Marken Victoria, Express

und DKW vereinte, war in Schwierigkeiten geraten und stand zum Verkauf. Kurz entschloß sich Sachs und kaufte

1966 das Werk an der Nopitschstraße, um dort die Produktion zusammenzufassen. Nach einer schwierigen Phase

der Neuorganisation begannen die Umsätze zu steigen. Zuerst lief die Fertigung unter den Marken der Zweirad

Union, also unter Victoria, Express und DKW parallel zur Hercules-Modellreihe. Dann wurden die Modelle vereint,

die Zweirad Union übernahm nun den Vertrieb der Immer neue Modelle - das Programm wachst. So entstanden Jahr

für Jahr neue Modelle. Die Angebotspalette wurde den Marktbedürfnissen angepaßt. Neues wurde erdacht,

vieles gewagt, nicht alles brachte den gewünschten Verkaufserfolg. Aber Hercules demonstrierte Jahr für

Jahr den Mut zum Fortschritt. So z. B. 1971, als die Schneeschlitten (natürlich mit Sachs-Motor) in Mode kamen,

übernahm Hercules den Verkauf für den schwedischen Snotric. Immer wieder gab und gibt es neue Fahrradmodelle.

Klappräder z. B., die in einen Koffer passen, superleichte Rennsporträder für allerhöchste

Ansprüche, Fahrräder für den täglichen Gebrauch, angepaßt den hochgesteckten Marktanforderungen,

und natürlich Fahrräder, die den Freizeitbedürfnissen der Kunden gerecht wurden. Die Mofa-, Moped-,

Mokick-Modelle wurden immer wieder den Wünschen des Marktes angepaßt. Ja sogar ein Elektro-Mofa, das

sogenannte Accubike, kam 1974 auf den Markt. Motorräder bereiteten der deutschen Industrie Sorgen - die Japaner

machten, insbesondere wegen der Lohnkostenvorteile und des eigenen großen Heimatmarktes, das Rennen. Aber

auch Hercules trumpft noch einmal auf, als gemeinsam mit Sachs die Hercules W 2000, das erste Motorrad der Welt

mit Sachs-Wankelmotor, serienmäßig geliefert.

|

|

|

|

Prototyp der W 2000 in der Testphase |

Hercules Accubike E 1, 1974 |

Spezialitäten: Mofa und Kleinkraftrad

Mit einer umfassenden Angebotspalette war Hercules im motorisierten Bereich bis zu 50 cm³ Marktführer

vor seinen hartnäckigen Mitbewerbern Zündapp und Kreidler. Im Fahrradbereich wurde bewußt nur das

qualitativ hochwertige Marktsegment ausschließlich über den Fachhandel bedient. Der Trend zum billigen

Massenrad wurde seit jeher abgelehnt, weil dies den Firmengrundsätzen widersprochen hätte. Die Zweiradbranche

befand sich zum Ausgang der siebziger Jahre auf ihrem Höhepunkt. Zwar hatten sich japanische Anbieter über

das aufblühende Motorradgeschäft auch in der deutschen Mokick-Klasse etablieren können, das Mofa

und das Kleinkraftrad blieben jedoch eine Domäne der deutschen Industrie. So wurden zwischen 1977 und 1980

in Deutschland zwischen 150.000 und 200.000 Mofas produziert, und gerade hier unterstrich Hercules seine führende

Rolle.

Doch plötzlich setzte eine Trendwende ein: Am 1.4. '80 wurde vom Gesetzgeber eine Prüfbescheinigung für

Mofa-Fahrer und damit eine erste Reglementierung eingeführt mit der deutlich erkennbaren Folge, dass das Interesse

der breiten Bevölkerung am Mofa nachließ.

Mit dem 1.1.1981 wurde weiterhin die Klasse der "Leichtkrafträder" mit 80 cm³ als Ersatz für

die bisherigen, in der Leistung unbegrenzten Kleinkrafträder mit 50 cm³ eingeführt. Diese neue Klasse

war für die japanischen Motorradriesen aufgrund der festgelegten technischen Kriterien geeignet, mit Billigmodellen

die deutschen Hersteller nahezu zu verdrängen. Die vormals bestehende deutsche Überlegenheit insbesondere

bei der Motorleistung wurde durch gesetzliche Drehzahl- und Geschwindigkeitsgrenzen egalisiert.

Konkurrenz aus Fernost

Im Laufe der Jahre 1981 bis 1983 erlebte der Markt für Leichtkrafträder in Deutschland einen beispiellosen

Boom. Die Absatzzahlen stiegen 1982 auf 135.000 Einheiten vor allem wegen der Niedrigpreispolitik der Japaner und

der sehr günstigen Versicherungsprämien. Die deutschen Anbieter mit ihrer kleinen Produktionsbasis bei

vergleichsweise sehr hohem Lohnniveau wurden in eine Nebenrolle gedrängt. Gleichzeitig ging die Nachfrage

nach Mofas dramatisch zurück. So belief sich die deutsche Mofa-Produktion schon 1981 auf nur noch 50 % (!)

des Niveaus von 1978. Diese in schnellem Tempo sich vollziehende Strukturverschiebung am deutschen Markt konnte

nicht von allen deutschen Anbietern verkraftet werden: So musste 1981 die renommierte Firma Kreidler aus dem Markt

ausscheiden, aber auch die verbleibenden deutschen Unternehmen konnten die finanzielle Krise nicht vermeiden. Für

Hercules begann ein schmerzvoller Anpassungsprozeß an die veränderten Marktverhältnisse: mit der

Schrumpfung des Zweiradmarktes ging eine notwendige Schrumpfung der Betriebskapazität einher. In dankenswerter

Weise unterstützte die Muttergesellschaft, die Fichtel & Sachs AG in Schweinfurt, die Bemühungen,

die Existenz des Unternehmens zu sichern.

Jahre der Anpassung

Für Hercules komplizierte sich diese Entwicklung noch durch zusätzlich entstandene Schwierigkeiten im

Fahrradgeschäft, dem zweiten Standbein des Unternehmens. Betrug die Inlandsanlieferung von Fahrrädern

1980 4,8 Mio. Einheiten, so verringerte sich das Niveau in den Folgejahren erheblich bis auf rund 3 Mio. Einheiten

1985. Parallel dazu sank der Anteil des Fachhandels gegenüber branchenfremden Vertriebswegen mit der Folge,

dass sich die Absatzbasis für Hercules-Fahrräder in doppeltem Sinn verringerte. Dennoch wurde von Hercules

mit voller überzeugung das Konzept der fachhandelstreuen Belieferung aufrechterhalten. Der Anpassungsprozeß

im Unternehmen nahm insgesamt die Jahre 1981 bis 1985 in Anspruch. Er wurde konsequent, zielstrebig und erfolgreich

für das Unternehmen durchgesetzt. Damit konnte die Existenz von Hercules gesichert werden, obwohl das Marktvolumen

weiter zurückging. Im Gegensatz dazu mußte der Mitbewerber Zündapp, ein Unternehmen mit glanzvoller

Geschichte, 1984 das Schicksal von Kreidler teilen: Die Pforten des Unternehmens wurden wegen mangelnder Rentabilität

geschlossen. Ebenso erging es dem Hersteller Rixe, und auch manche Zulieferfirma konnte sich der Strukturkrise

im Zweiradbereich nicht entziehen und mußte aufgeben. Damit vollzog sich wiederum ein Wellental in der wechselhaften

Geschichte der deutschen Zweiradindustrie, das von Hercules nur durch konsequente und schmerzvolle, letztendlich

aber doch erfolgreiche Sanierungsmaßnahmen durchgestanden werden konnte. Hercules wurde damit zum einzigen

überlebenden Zweiradwerk in Deutschland mit einer Produktpalette vom Kinderfahrrad bis zum Motorrad. Die Marke

und der Fachhandel als solide Basis Ab 1983 begann auch für Leichtkrafträder eine steile Talfahrt, deren

Ende 1985 mit nur noch 37.000 Zulassungen noch nicht erreicht war. Lag der Marktanteil von Hercules 1980 in der

Klasse bis 80 cm³ noch bei 20%, so konnte trotz ausländischer Konkurrenz 1985 der Anteil auf 31 % erhöht

werden, eine Quote, die niemals zuvor erreicht wurde. Oder anders ausgedrückt: Durch konsequente Markt- und

Produktpolitik wurde erreicht, dass erstmals fast jedes dritte Motorfahrzeug bis 80 cm³ in Deutschland unter

dem Markenzeichen "Hercules" verkauft wurde. Daneben wurde das Fahrradgeschäft forciert. Durch eine

erfolgreiche Werbestrategie, die gleichzeitig zur Unterstützung des Fachhandels beitrug, wurde Hercules auch

bei Fahrrädern die bekannteste Marke in Deutschland, sicherlich auch ein Hinweis dafür, dass eine fachhandelsorientierte,

qualitativ und optisch anspruchsvolle Produktpolitik Erfolg hat.

|

|

|

|

Hercules Prima 5 S: "Das meistverkaufte Mofa". |

Hercules Ultra 80 RS: Topmodell der 80 cm³-Klasse. |

1985 wurden in Deutschland nur noch gut 40.000 Mofas produziert bei einem Gesamtmarkt von rund 85.000 Einheiten. Hercules hatte mit seiner erfolgreichen Geschäftspolitik erreicht, der mit Abstand wichtigste Lieferant für den deutschen Markt bis 80 cm³ zu werden. Mit immer neuen Ideen versucht Hercules das Geschäft zu forcieren. Jüngstes Zeugnis war hier die Entwicklung eines "lärmarmen Mofas" in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt, das 1986 in Produktion ging.

Nach 100 Jahren: Stark auf zwei Rädern mit Technik plus Ästhetik

Durch den massiven Marktrückgang im Zweiradmarkt von 1979 noch rund 450.000 Motorfahrzeuge bis 50/80 cm³

auf 1985 nur noch 118.000 Einheiten, also einem Rückgang von 75 %, musste das Unternehmen reagieren und baute

neben den klassischen Produktionsbereichen Motorrad und Fahrrad ein drittes Standbein auf: Seit Mitte 1985 wurde

der Bereich "Sonderfertigung" eingerichtet, in dem vorwiegend Zulieferteile für die Automobilindustrie

hergestellt wurden. Diese Maßnahme diente der weiteren längerfristigen Abstützung des Unternehmens

und zeigte, dass Hercules trotz aller durchlebten Schwierigkeiten gewillt war, das zweite Jahrhundert der Firmengeschichte

mit gleichem Schwung und gleicher Einsatzbereitschaft anzugehen wie die ersten hundert Jahre. Die Politik von Hercules

stand als Fortsetzung des Willens von Carl Marschütz, der 100 Jahre zuvor gewagt, gearbeitet und schließlich

gesiegt hatte. Ein hundertjähriges Jubiläum: in der deutschen Industriegeschichte ein nicht häufiges

Ereignis.

Ein völlig neues Segment des Zweiradmarktes konnte Hercules ab 1987 mit der Einführung der Saxonette

(Fahrrad mit einem 30 cm³-Radnabenmotor) besetzen. Mit der K 180 Bw für die Bundeswehr wurde ab 1992

das letzte Motorrad der Nürnberger Hercules Werke produziert. Erstmals in der Firmengeschichte wurde Hercules

durch einen Teilbetriebsführungsvertrag Motorenhersteller. Die Firma leitete die Motorenfertigung bei F&S

und vertrieb diese von 1993 bis 1997.

Aus den "Nürnberger Hercules Werken" wird SACHS Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH

Auf Wunsch der Konzernmutter Mannesmann wurde der Fahrradbereich inklusive dem Markennamen Hercules am 31.08.1995 an die niederländische ATAG-Gruppe verkauft. Gleichzeitig firmierte der motorisierte Bereich in SACHS Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH um und begann noch 1997 mit der Entwicklung und Produktion einer neuen 125er-Zweitakt-Modellreihe mit Minarelli-Motoren. Die Motorenfertigung bei F&S in Schweinfurt lief im Juni 1997 aus. Im Folgejahr wurdw die SACHS Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH an die niederländische Winning Wheels Gruppe verkauft zu der auch die Marken Union, Merida, Urban Solutions und Koch-Kleeberg N.V. gehören. Nach einem "Management Buy Out" konnte die neue Nürnberger Geschäftsführung in 2000 die neue Roadster-Baureihe mit 650 cm³- und 800 cm³-Suzuki-Motoren vorstellen.

100 Jahre Motorradproduktion in Nürnberg

Ab April 2002 fertigte SACHS-Bikes in Nürnberg eine limitierte Auflage der legendären MÜNCH MAMMUT 2000, dem seinerzeit stärksten und teuersten Serienmotorrad der Welt und konnte 2005 100 Jahre Serienproduktion von motorisierten Fahrzeugen feiern. Leider mußte aufgrund rückläufiger Marktentwicklungstendenzen im gleichen Jahr die Fertigung in Nürnberg eingestellt werden.

1886 - 2006 - 120 Jahre Hercules/Sachs: Jubiläum und Neubeginn mit Produktion in Übersee

Die allgemeine negative Marktentwicklung mündete in der Insolvenz,

die das Unternehmen durch Gewinnung einer asiatischen Investorengruppe 2006 erfolgreich meistern konnten. Nach

dem Neubeginn wurde 2008 aus der "SACHS Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH" die "SFM GmbH".

Die aktuellen Modelle der SFM GmbH werden in Nürnberg entwickelt und vertrieben, während die Maschinen

kostengünstig in China produziert werden. Über die aktuellen Modelle der SFM GmbH kann man sich auf deren

Homepage inormieren.

© Archiv der Hercules-IG e.V.

Kopien oder sonstige Vervielfätigungen dürfen, auch auszugsweise, ohne schriftliche Genehmigung nicht

in Umlauf gebracht werden.